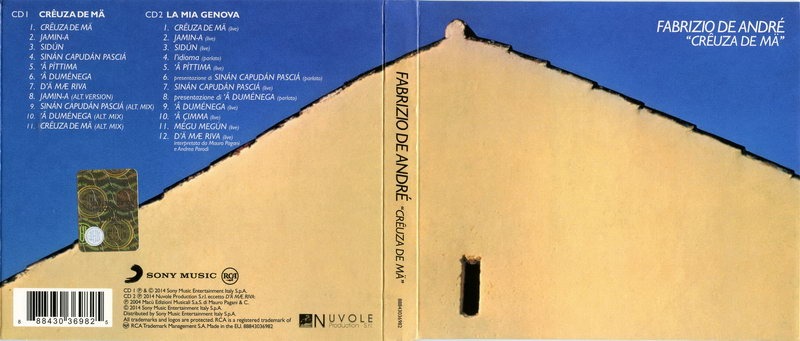

Quarant’anni fa salpava verso l’ostile mercato italiano il capolavoro di Pagani e De Andrè: una piccola odissea genovese, sette meravigliose canzoni, ma soprattutto l’invenzione di un linguaggio sonoro e dialettico.

Nel 1984 la discografia italiana dava in pasto al pubblico il primo disco dal vivo del signor Rossi più iconico dello stivale, Ciccio de Gregori infiorettava poeticamente quell’enorme mistero della corpulenta donna-cannone e Venditti aveva già intrapreso l’atipico percorso inverso da cantautore impegnato a puramente adolescenziale.

Come Panza e Chisciotte, un polistrumentista direttamente dalla premiata scena prog. e IL cantautore italiano, finalmente libero da certi manierismi trombonici, davano alla luce un’operetta eccentrica e difficile (dissero i discografici diffidenti), cimentandosi in una personalissima world music e anticipando di quattro anni “Passion” di Peter Gabriel (fu, infatti, il primo album in assoluto a esser pubblicato in lingua locale da un’artista già di una certa fama).

Creuza de Mä è un disco reale e immaginario, un album di pura musica etnica o forse no, un meraviglioso inganno prodotto e rievocato artificiosamente tra Milano e Carimate; la pigra e visionaria avventura nel mediterraneo di due marinai fermi come faraglioni.

È Pagani a imbastire per primo un pastiche di musica etnica, folk e rock, reduce da viaggi e miraggi (più miraggi che viaggi) ma soprattutto ascolti, da appassionato spettatore dei suoni del mediterraneo. Riempitosi gozzo e mani di musiche ed etnie, racconterà di essersi fatto rabdomante di arnesi e ispirazioni presso misteriosi rigattieri per reperire strumenti esotici et similia, concentrando musiche e arrangiamenti perlopiù su mandola, bouzouki e n’delele (strumento d’invenzione farsesca dietro il quale si cela nient’altro che un violino pizzicato).

Fabrizio si assume in solitaria (come altre rare volte nella sua carriera) l’intera composizione dei testi; all’inizio pensa a un grammelot, a un impasto di lingue, suoni onomatopeici, grida viscerali tratte dai mercati più disparati (di cui possiamo ascoltare un residuo nel famosissimo E anda umè umè e anda eyò) ma poi, stanco di vangeli e antologie, decide di andare a fondo in quel bacino dai fonemi arabi e turchi che è il suo genovese, come summa letteraria e linguistica del mediterraneo. Genovese che mai come in quel momento farà di lui poeta inaccessibile e al contempo evocativo, con picchi di carnalità e ironia mai più toccati, forse scrittore più smaliziato dietro il paravento di quel crudo idioma in cui sembrò muoversi particolarmente a proprio agio (traducete i testi, entrate in confidenza con quei suoni). A livello simbolico la scelta di De Andrè è significativa perché totalmente fuori da ogni logica di mercato e perché sembra farsi carico della super-lingua del viaggio e della povertà ma soprattutto dell’emarginazione e delle minoranze.

Mauro, girato il mondo con la PFM, suonato e prodotto per cinema e teatro si dimostra il sodale perfetto. Durante la lavorazione si raccontano colossali sbornie notturne nel terrazzo di casa Pagani, mentre Fabrizio scrive e lui cerca di riposare, aspettando la mattina per intessere parti acide di oud, riff di bouzouki e shanai (santo Mario Arcari). I due, non proprio grandi viaggiatori, più creativi indolenti che giramondo, immaginano suggestioni e personaggi dalle loro poltrone, dal loro sonno; personaggi che popolano Creuza come classici e alle cui gesta sembra davvero di assistere anche dopo innumerevoli ascolti. D’altronde le canzoni sembrano voler restituire epicità a quei protagonisti sventurati.

Così Pagani e De Andrè prenderanno a cuore facce di marinai col coltello della notte alla gola, mulattiere da cui il titolo, maree di bianco di Portofino; racconteranno di Jamin-a (sultana delle troie), stella nera che brilla a dar tregua a un mare forza otto con la sua lingua infuocata; di quel padre che chiama ancora mæ ‘nin (mio bambino) quel che resta di una “morte piccina” a Sidun (Sidone), dove il bouzouki di Pagani si fa mitra e paciere, scanna la pelle e muove le viscere, piange per un bambino macinato dai cingoli di un carro armato durante l’attacco subito dalle truppe del generale Sharon. E poi Cigala che bestemmia Maometto al posto del Signore e la Pittimma (leggendario riscossore di crediti) che non avendo braccia da marinaio e mani da muratore, si guadagna da vivere chiedendo timidamente i crediti a chi non ha pagato, timidamente si, ma “in mezzo alla gente”. Questi personaggi si daranno appuntamento nella coralità della processione domenicale, quasi felliniana sulla coda del disco, dove si mimetizzano prostitute e peccatori, cornuti e sifilitici, protagonisti di un presepio laico che giudica le creature più scandalose di una società ipocrita, gridandogli dietro le peggio cose senza accorgersi che proprio tra quelle figure che “si guadagnano il pane da nude” ci sono le sue figlie.

Con Da a me riva (unico brano in cui Fabrizio torna alla chitarra dopo un periodo di crisi) si chiude il viaggio suggestivo del marinaio che riparte dalla sua Zena. Con questo struggente grido d’amore contro-sole saluta con un triste canto l’innamorata che lo guarda dal molo. Ed è proprio andando che ritornerà a raccogliere, linfa e storie tra le reti.

Realizzare un disco di musica d’autore destinato al mercato nazionale interamente in lingua ligure andava contro tutte le regole del mercato discografico. Ma proprio perciò fu una svolta nella storia della musica italiana e non solo. Creuza de Mä non è solo un romanzo d’avventure ma un invito a osare, viaggiare, tradire e tornare, sognando da casa le odissee più disparate che un giorno magari David Byrne definirà tra i dieci dischi più importanti degli anni ottanta.

Morante Cramer